-

Sichem : Notre-Dame de Montaigu

Sichem, Belgique

Notre-Dame de Montaigu

Dans le royaume si catholique de Belgique, à une journée d'Anvers, de Namur et de Liége, à une moindre distance de Malines, de Bruxelles et de Louvain, et comme à la portée de plusieurs villes qui se distinguent par la profession qu'elles font d'offrir à la Mère de Dieu l'hommage d'un culte tout spécial, est assise sur la Démer l'antique et modique ville de Sichem, non loin d'une hauteur qu'on nomme Montaigu.

Sur le point culminant de cette petite montagne, s'élevait un chêne au tronc duquel la piété avait attaché une petite statue de la Mère de Dieu.

Sur la fin du seizième siècle, cette Image, devenue tout-à-coup un instrument de miséricorde et une source de bienfaits célestes, acquit dans toute la contrée une grande célébrité.

Voici l'évènement qui, dit-on, réveilla l'attention des peuples et fut comme le signal qui les avertissait de recourir en ce lieu avec un redoublement de ferveur et de confiance à la puissance de Marie : il a pour garant une antique et respectable tradition.

Un berger qui faisait paître sur cette montagne ses brebis, ayant découvert l'Image et la trouvant propre à orner son petit oratoire , l'enleva et la cacha dans son sein, résolu d'en faire sa propriété.

Mais le voilà saisi d'un engourdissement subit ; ses pieds se refusent à le servir, et il se trouve immobile comme le vieux chêne qu'il a dépouillé de son trophée.

Son maître qui, à la tombée de la nuit, ne le voit pas revenir, conçoit des inquiétudes.

Il se met à le chercher, et parvient jusqu'à la hauteur où la vengeance céleste le retenait captif.

Le berger lui raconte naïvement ce qui lui est arrivé ; et le maître reprenant respectueusement l'Image, la replace à l'endroit où elle était d'abord.

A l'instant le berger se sent délivré des chaînes mystérieuses qui retenaient ses membres captifs, il se joint à son maître pour rendre à Marie, dans son Image, de pieux hommages, et bientôt ils racontent l'un et l'autre ce qui est arrivé.

Le bruit de cet évènement merveilleux s'étant répandu, l'Image devint célèbre, et vit se réunir autour d'elle un grand nombre de serviteurs de Marie ; les guérisons de diverses maladies, de la fièvre surtout, qu'on y obtenait, augmentèrent bientôt la célébrité et le concours.

Cependant, vers l'an 1580, l'Image miraculeuse disparut tout-à-coup, sans qu'on put découvrir quelle main sacrilège avait privé le peuple fidèle de son plus précieux trésor.

Mais la foi, la confiance avaient jeté de profondes racines dans les cœurs : le culte qu'on rendait à la Vierge de Montaigu ne perdit rien de sa ferveur ; et on venait avec le même empressement implorer son secours au pied du chêne et de la petite niche dépouillée de l'Image.

Quelques années après, en 1586, un personnage recommandable de Sichem voyant avec admiration l'affluence des pèlerins qui, bravant l'insolence et les glaives des brigands qui infestaient le pays, ne cessaient de se rendre au lieu que la bonté de Marie avait rendu célèbre, remplaça l'ancienne statue par une nouvelle, attachée avec sa petite niche de bois au tronc du chêne séculaire.

Le concours croissant toujours, en 1602, Godefroi, curé de Sichem, fit construire à côté une chapelle de bois, et y plaça religieusement la Statue.

Deux ans après, l'exiguité du sanctuaire de la Mère de Dieu ne pouvant contenir la foule qui venait y offrir ses hommages, il fallut bâtir une église de pierre.

La consécration s'en fit le 1er juin 1604, fête de l'auguste Trinité, par Mathias Hovius, archevêque de Malines, au milieu d'une foule immense accourue de tant d'endroits différents, qu'on regardait une telle réunion comme une sorte de prodige.

La Vierge sainte récompensa la dévotion de ses serviteurs par des faveurs éclatantes, des miracles multipliés, qui continuèrent dans les âges suivants de rendre Montaigu un des pèlerinages les plus célèbres de la Belgique.

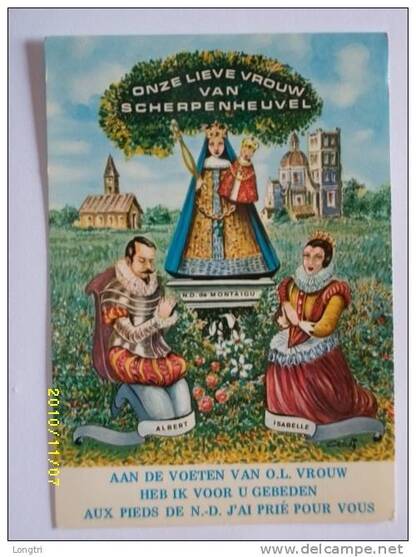

Une nouvelle église fut bâtie, en 1621, par les pieuses libéralités de l'archiduc Albert, de son épouse Isabelle, et consacrée par le même archevêque, à moins qu'il ne faille entendre par cette nouvelle construction que l'agrandissement et l'embellissement de la première.

Elle a la forme d'une grande et belle rotonde, avec une tour, d'où l'œil embrasse un vaste horizon et découvre une multitude de villes.

Ce pieux monument étant trop exposé aux incursions des troupes et des bandes irrégulières qui désolaient le pays, on l'entoura de fossés, et peu à peu la montagne et le bois finirent par se trouver changés en ville.

Des personnes de la plus haute distinction aimaient à partager la dévotion du peuple qui venait toujours avec empressement y présenter ses hommages à la Reine des cieux et solliciter ses faveurs.

Ses pieux fondateurs, l'Archiduc et l'Archiduchesse ne manquaient jamais de s'y rendre, chaque année, pour y faire leurs dévotions.

Fabio Chigi, nonce à Cologne et plénipotentiaire du pape Innocent X, allant traiter de la paix générale à Munster, au nom du siège apostolique, y fit un pieux pèlerinage pour mettre entre les mains de la Mère de miséricorde la grande négociation dont il était chargé.

Devenu pape sous le nom d'Alexandre VII en 1663, il donna ordre à son internonce aux pays-Bas de visiter en son nom Notre-Dame de Montaigu et d'offrir, avec ses vœux, un précieux tapis.

Marie-Elisabeth, archi duchesse d'Autriche, s'y rendit avec toute sa cour, en 1738, afin d'y visiter l'Image miraculeuse, et elle déposa à ses pieds une lampe d'argent de 600 onces.

Les grands du pays suivaient de tels exemples : ils y venaient annuellement de Cologne, d'Aix-la-Chapelle, de diverses contrées du Brabant, de la Gueldre, du pays de Liége et de l'Allemagne, entourés de processions nombreuses, et ils y laissaient, avec le souvenir de leur édifiante piété, de magnifiques présents.

Aussi le trésor de l'église était-il célèbre par ses richesses.

Il renfermait un grand nombre de calices, de lampes d'or ou d'argent et d'autres précieux témoignages de la piété des princes.

Dès l'an 1624, Jacques Boonen, archevêque de Malines, désirant attacher au service du pèlerinage des hommes dévoués, toujours prêts à recevoir les pèlerins et à leur ouvrir la source des grâces qu'ils venaient chercher sous les auspices de Marie, y avait établi les Pères de l'Oratoire de l'Institut de saint Philippe de Néry.

Un des pèlerins les plus assidus de Notre-Dame de Montaigu, un de ceux qui lui rendaient, dès le principe, de plus fervents et de plus tendres hommages, était, sans contredit, le vénérable Berchmans.

Cet angélique serviteur de Marie était né le 13 mars 1599, à Diest, petite ville du Brabant, située sur le Démer, dans le voisinage de Sichem.

« Il avait, dit l'auteur de sa vie, ses jours réglés pour aller rendre à cette Reine des Anges ses devoirs en sa chapelle de Montaigu, distante environ d'une lieue de Diest. Il y allait seul pour n'être pas distrait ni interrompu de personne ; et faisant ainsi ce petit pèlerinage en silence, il s'occupait en marchant, partie à réciter le chapelet, partie à repasser dans son esprit les grandeurs de l'auguste Princesse à laquelle il allait faire sa cour.

Afin de ne pas paraître les mains vides en sa présence, il y portait avec son cœur ses petites mortifications ; car c'était sa coutume, dès le jour précédent, de se priver du déjeuner et des autres douceurs qu'on lui donnait et d'en régaler les pauvres en son honneur, pour avoir de quoi lui présenter.

Cette Mère de bonté se plaisait aux sacrifices de ce cher enfant, quelque légers qu'ils fussent, mais surtout au cœur avec lequel il venait les lui offrir ; elle avait pour lui des tendresses maternelles, comme il avait pour elle la confiance et l'amour d'un bon fils : elle le protégeait d'une manière singulière, et cette protection dont elle le couvrait, fut une espèce de rempart à sa pureté, qui le rendit inaccessible à toute la contagion du siècle. »

Reçu à Malines chez un vénérable ecclésiastique, nommé Jean Freimont, le jeune Berchmans porta ce généreux bienfaiteur, qui lui tenait lieu de père, à faire avec lui le pèlerinage de Notre-Dame de Montaigu.

A leur retour, ils coururent un danger auquel ils n'échappèrent que par le crédit de la Reine des cieux. S'étant égarés par la faute de quelques mauvais guides, ils se virent tout-à-coup environnés d'un orage terrible. L'air était en feu, les tonnerres grondaient d'une manière épouvantable, la foudre semblait à tout moment fendre la nue : pour comble de disgrâce, ils se trouvaient engagés dans une épaisse forêt, dont l'affreuse obscurité redoublait leur frayeur, sans avoir par quel endroit ils pourraient en sortir.

Dans cette extrémité, le chanoine Freimont qui regardait son jeune compagnon comme un enfant que son innocence rendait les délices des cieux, s'avisa de recourir à l'ange gardien ; de Berchmans.

L'apparition subite d'une femme à figure hideuse qui, paraissant rouler d'une roche aux pieds du saint enfant, poussait des cris effroyables, le regardait d'un air menaçant et semblait animée contre lui d'une rage impuissante, suivit de près cette invocation et montra qu'elle n'avait point été vaine.

Bientôt l'orage cessa, l'air s'éclaircit, le ciel reprit sa première sérénité, et les pieux voyageurs découvrirent à peu de distance le clocher d'un village.

Là ils apprirent que cette femme était regardée dans le pays comme une magicienne.

Le chanoine Freimont en conclut que l'ange de ténèbres, ennemi de la dévotion qu'on a envers la Mère de Dieu, pouvait bien avoir eu part à cette tempête, et qu'il devait à la protection de celle-ci et de l'ange de son vertueux compagnon le bonheur d'avoir échappé à un si grand danger.

Cet enfant, privilégié de Marie, entra au noviciat des jésuites, le 24 septembre 1616, à l'âge de 17 ans et demi, avec un jeune Flamand, son condisciple : ils étaient l'un et l'autre les heureuses prémices que le collège de Malines donnait à la Compagnie.

Les novices les plus avancés ne pouvaient se lasser d'admirer l'air aisé, fervent, animé avec lequel il remplissait tous les devoirs du noviciat ; et en le voyant, dès le commencement, tout formé à l'ordre qui s'y garde, ils convenaient que Dieu leur avait donné dans sa personne le modèle accompli d'un parfait novice.

Dans cette pensée, tous le respectaient comme un ange, et l'un d'eux dit agréablement qu'en même temps que Notre-Dame avait commencé de faire des miracles à Montaigu, elle en avait fait un bien rare à Diest, en y faisant voir un ange dans la personne de Berchmans.

Cet ange de la terre, qui avait puisé au sanctuaire de Montaigu la dévotion la plus tendre envers Marie, enseignait à ses compagnons, par son exemple encore plus que par ses paroles, avec quelle confiance, quelles naïves industries, quelle sainte importunité, on devait recourir à l'intercession de la Reine des cieux.

Sa vie entière en rend témoignage.

Voici quels étaient ses sentiments envers elle :

« Je ne puis aimer Jésus, sans aimer sa sainte Mère ; leurs liaisons sont trop étroites pour pouvoir les séparer.

Quel fonds de douceur et de consolation pour moi que la Mère de mon Dieu daigne être la mienne, et qu'elle veuille bien m'adopter pour son enfant !

Oui, dès mes plus tendres années, j'ai eu l'honneur de l'être.

A peine étais-je capable de connaître ma mère selon la chair, que vous étiez déjà, divine Vierge, ma mère selon l'esprit.

C'est dans la chapelle de Montaigu que j'ai reçu la grâce de cette sainte adoption ; elle a été suivie d'une infinité d'autres : mais la grande et l'inestimable est de m'avoir conduit comme par la main dans la Compagnie de votre cher Fils ; et celle d'y mourir, que j'espère par votre intercession, sera le couronnement de toutes les autres.

L'angélique Berchmans fut donc comme un beau lis que la Vierge très-pure fit croître sur une terre de bénédiction et comme abritée par son sanctuaire de Montaigu : elle ne le transplanta sur un sol étranger, elle ne le mit dans un plus grand jour que pour faire briller aux yeux d'un plus grand nombre de témoins sa belle candeur et réjouir un plus grand nombre de ses serviteurs fidèles en leur faisant respirer le céleste parfum qu'il exhalait.

Le nom de Berchmans s'allie donc naturellement à celui de la Vierge de Montaigu ; nous ne pouvions nous dispenser, en traçant l'historique de ce sanctuaire, de parler d'un enfant de Marie, qui en est un des plus beaux ornements.

L'histoire de Notre-Dame de Montaigu et des premiers prodiges qui lui acquirent, dès le principe, la plus grande célébrité, fut écrite par un de ces génies supérieurs qui font la gloire et l'admiration de leur siècle, par Juste Lipse , écrivain dont le jugement, la bonne foi et la solide piété ne sauraient être révoqués en doute.

Son ouvrage fut imprimé et répandu par toute l'Europe, avec les approbations les plus flatteuses de l'archevêque de Malines et du censeur apostolique et archiducal.

Cet auteur, qui mourut en 1606, deux ans seulement après qu'on eut bâti une église en pierre en l'honneur de Notre-Dame de Montaigu, rapporte déjà jusqu'à quarante-six prodiges ou faveurs spéciales accordées par la Mère de Dieu aux fidèles qui venaient l'invoquer dans ce sanctuaire.

Dans un ouvrage écrit postérieurement avec autant de simplicité que de discernement touchant l'Image de Notre-Dame de Montaigu, on trouve cent trente-sept guérisons surnaturelles, attestées par la justice municipale de différents endroits, examinées par le sage et judicieux Mirœus, évêque d'Anvers, approuvées par le grave et prudent Hovius, archevêque de Malines.

Voici quelques traits empruntés à l'ouvrage de Juste Lipse. Puissent-ils contribuer à faire connaître et honorer de plus en plus la Vierge sainte en publiant la gloire de son sanctuaire !

Un verrier de Louvain, homme de bien, de la connaissance de Juste Lipse, avait une fille de treize ans qui, depuis trois années, était affligée des écrouelles et défigurée d'une manière à exciter tout à la fois l'horreur et la compassion.

La pauvre enfant était couverte de plaies : elle en avait à la tête, aux bras, aux mains, aux cuisses, aux pieds ; mais la tête surtout était le siège du mal. Ses yeux, ses joues, ses oreilles, sa bouche étaient chargés de tumeurs, au point qu'elle en était comme aveugle, qu'elle pouvait à peine desserrer les lèvres et respirer. Ses plaies, qui s'ouvraient quelquefois, répandaient une infection qui aurait mis à de terribles épreuves toute autre patience et toute autre charité que celles d'un père et d'une mère.

Ces tendres parents avaient employé tous les moyens humains pour guérir le mal, mais sans succès.

La petite malade était obligée, depuis trois ans, de souffrir, de rester comme clouée chez elle, car elle pouvait à peine marcher, et de se résigner à la volonté d'un Dieu qui n'afflige ceux qu'il aime sur la terre que pour les purifier de leurs souillures et les récompenser plus libéralement dans le ciel.

Cependant elle entend parler de Notre-Dame de Montaigu.

Un trait de lumière brille dans son esprit, un sentiment de confiance fait battre son cœur.

Elle demande une grâce à ses parents, celle de faire le pèlerinage de ce sanctuaire ; elle serait au comble de ses vœux s'ils daignaient, non-seulement le lui permettre, mais l'accompagner.

Ses parents n'avaient rien à lui refuser. Le père, homme vigoureux, lui promet de la porter, s'il le faut, sur ses épaules.

La fille, touchée de ce dévouement, lui répond : non, mon père ; j'irai à pieds, et la bonne Mère me donnera la force.

Elle se met donc en chemin, accompagnée de ses parents et de quelques voisins, en qui son état et sa patience excitaient une tendre compassion.

Elle avance lentement, elle se traîne, elle arrive enfin à Notre-Dame de Montaigu.

Entrée dans le pieux sanctuaire, la pieuse caravane sent sa confiance se ranimer : elle adresse à Marie les plus ardentes prières pour la petite malade ; et, après avoir remis dans les mains de la Mère de miséricorde tous ses intérêts, elle reprend la route de Louvain.

Chemin faisant, l'enfant, objet de tant de vœux et de sollicitude, se sent douée d'une agilité et d'un contentement qui ne semblaient plus faits pour elle ; elle chante comme si elle avait perdu le sentiment ou le souvenir de ses anciens maux.

Arrivée à Louvain,elle prend de la nourriture, et bientôt après du repos.

Le lendemain matin, sans avertir personne, elle se lève, et, ce qu'elle n'avait point fait depuis longtemps, s'habille elle-même et se pare, descend de son appartement et se présente à ses parents, tenant à la main un linge propre, celui qu'elle venait de quitter, et les assurant qu'elle n'éprouve plus aucune douleur.

Qu'on juge de l'étonnement et de la joie de ceux-ci : ils n'osent croire à leur bonheur. Ils examinent tout : le linge n'a plus les traces de ces humeurs dégoûtantes qu'il portait autrefois : le corps de leur fille n'a plus de plaies ; elles se sont toutes si bien fermées, qu'on en voit à peine les cicatrices.

Alors ils se livrent à la joie, alors ils se répandent en action de grâce envers la Vierge puissante et miséricordieuse qui vient de leur accorder une telle faveur.

La guérison était si parfaite, que le soir même la mère n'hésita pas à faire partager à celle qui en avait été l'objet le fit de sa petite famille.

La Vierge sainte porta plus loin encore les attentions et les délicatesses de sa charité dans le bienfait qu'elle voulut bien accorder à une de ses servantes, qui n'osait pas même prétendre à une telle faveur. Juste Lipse, qui raconte le fait, en avait été comme témoin oculaire.

Il y avait à Louvain, dans le monastère de saint Victor, parmi les Sœurs blanches, une religieuse nommée Catherine Serraertia, fille d'un cavalier distingué, boiteuse dès sa naissance.

La cause de cette difformité était le déplacement de l'os de la cuisse ; par suite le genou était courbé, et cette jambe entière était d'un palme à peu près plus courte que l'autre. De ce côté, elle ne pouvait ni se tenir à genou, ni simplement fléchir et incliner le membre malade. Pour marcher, elle avait besoin d'une chaussure particulière, d'un brodequin ou patin qui rétablit, le moins mal possible, l'équilibre.

Encore enfant, elle avait été mise entre les mains de chirurgiens qui avaient essayé de redresser le membre courbé, mais sans succès ; et Catherine était ainsi parvenue à sa quarantième année.

A cette époque de sa vie, elle entendit parler des miracles de Notre-Dame de Montaigu, et se sentit le désir de s'y rendre en pèlerinage : mais ceux et celles que la Providence avait préposés à sa conduite, et entre autres Jacques Janson, docteur en théologie et ami de Lipse, ne trouvèrent pas à propos de le lui permettre, ils lui déclarèrent qu'elle devait se résigner au bon plaisir de Dieu, et que, dans l'intérêt de son salut, cette difformité était ce qu'il y avait de mieux pour elle.

Catherine s'était humblement rendue à leurs raisons, et elle avait perdu de vue le voyage de Montaigu, lorsque la Providence conduisit à Louvain le prince Charles-Philippe, qui se rendait à ce sanctuaire. Il invite Catherine à faire aussi le pieux pèlerinage, et en obtint pour elle l'agrément de ses supérieurs.

Celle-ci monte en voiture avec une de ses sœurs, arrive le soir à Diest ; et le lendemain, toujours en voiture, elle continue son pèlerinage.

Chemin faisant, le prince lui demande si elle ne va pas solliciter de la Vierge sainte la faveur d'être guérie de son infirmité ? La religieuse, dans les meilleures dispositions de paix et de résignation, répond qu'elle n'ose, qu'elle est venue au monde avec cette misère, qu'elle l'a supportée si longtemps, et qu'elle la supportera tant qu'il plaira à Dieu ; qu'elle se rend à Montaigu dans le dessein d'y prier sérieusement pour le bien de l'Église et de sa patrie.

On arrive enfin au pieux sanctuaire, on assiste à la messe. Voilà que Catherine éprouve tout-à-coup à l'oreille gauche une douleur qui se communique au reste du corps et descend jusqu'à la partie infirme. Elle souffre de son mieux et ne laisse pas de faire ses prières avec toute la ferveur dont elle est capable.

Le pèlerinage terminé, on remonte en voiture et on arrive le soir à Louvain.

Catherine ayant salué sa supérieure, se rendait à sa cellule, quand, en montant l'escalier, elle s'aperçoit que son patin l'embarrasse et l'empêche de marcher librement.

Rendue chez elle, elle le dépose et reconnaît que, pour la première fois de sa vie elle peut, sans son secours, se tenir debout et marcher droit : seulement elle s'étonne d'éprouver en cette partie du corps un jeu de nerfs inaccoutumé.

Saisie d'admiration et de joie, elle conjure Dieu et sa sainte Mère de confirmer leur œuvre, de la faire tourner à bien pour elle.

Fatiguée de l'émotion éprouvée plus encore que du voyage, elle se met au lit.

Le lendemain matin, elle s'essaye de nouveau et elle trouve qu'elle n'a plus besoin de patin : elle prend des souliers plats, marche avec en tout sens, et va rendre visite à sa supérieure et à ses compagnes.

Ce sont de toute part des cris de joie, d'admiration, d'action de grâce : le bruit d'une guérison si merveilleuse se répand dans la ville et parvient au prince.

En ce moment Juste Lipse était avec lui, et, portes fermées, ils s'entretenaient de choses sérieuses. On frappe fortement, on entre, on crie au miracle, on raconte ce qui est arrivé.

Le prince triomphe de joie et laisse tomber de douces larmes.

Il envoie aussitôt Philippe Naman, homme de confiance, avec un autre personnage distingué, s'assurer par eux-mêmes, et par le témoignage de leurs yeux, de la vérité de l'événement.

Leur rapport confirme tout ce qu'il a entendu.

Il demande et obtient que Catherine fasse avec lui le voyage de Bruxelles, et se présente à la pieuse archiduchesse Isabelle, infante d'Espagne et souveraine des Pays-Bas.

Le voyage a lieu à la gloire de Dieu et de sa sainte Mère.

La guérison était si parfaite, que la religieuse avait obtenu, non-seulement la faculté de marcher librement, mais que le pied gauche jusqu'alors plus mince et plus faible que le pied droit, s'était mis au niveau de l'autre et que la jambe s'était redressée.

Elle se présenta à une foule de personnes, entre autres, à l'archevêque de Malines, qui se trouvait alors à Bruxelles : l'illustre prélat, ayant pris les renseignements convenables, reconnut qu'une telle guérison ne venait que de Dieu par l'intercession de Marie.

Voici encore une faveur bien particulière accordée à une religieuse par Notre-Dame de Montaigu.

Laissons parler Juste Lipse, à qui on ne peut reprocher que son laconisme :

- « J'ai pour très-proche voisin, à Louvain, un homme d'honneur, mon ami, Thomas Blilève, capitaine des gardes. Il a ou plutôt il avait une fille nommée Michelle, qui s'est consacrée à Dieu, et a fait profession dans le monastère des Annonciades de la bienheureuse Vierge.

Cette bonne religieuse tomba tout-à-coup dans une maladie de langueur, dont on ne connaissait point la cause.

Ce mal obsédait et desséchait son cœur, lui arrachait des soupirs, minait ses forces, lui causait de fréquentes transpirations ; à cela se joignait un dégoût déplorable de toute nourriture ; et pour lui faire prendre quelque faible aliment, il ne fallait rien moins que la voie de l'obéissance.

Cet état durait depuis six mois, sans que l'art des médecins eût pu y apporter remède.

Le remède devait lui venir de Notre-Dame de Montaigu, à laquelle elle se voua, lui faisant élever, selon mon conseil, un élégant autel dans le jardin du monastère, et lui rendant, en ce lieu, de pieuses visites.

Comme elle y priait, elle sent renaître dans son corps une vigueur nouvelle ; le jour même où elle reçoit ce surcroit de force, elle se jette à genoux, et récite quelques prières.

Elle reprend courage en voyant qu'elle a pu ce jour-là ce que depuis cinq mois elle n'avait pu faire.

La nuit, elle se rend au chœur avec la communauté et chante avec ses compagnes.

Au chant du Salve Regina, elle sent une main qui s'appuie fortement sur son épaule et qui retire ensuite ses doigts les uns après les autres.

Étonnée, elle se retourne, elle regarde et ne voit personne.

Elle se couche à l'ordinaire.

Le lendemain matin, elle se rend à l'église et chante d'une voix si claire et si forte que les autres religieuses en sont ravies d'admiration et se demandent d'où peut lui venir cette belle voix, cette vigueur ? Telle est maintenant cette fervente épouse de Jésus-Christ ; qu'elle persévère longtemps dans cet état, et qu'elle prie Dieu pour sa patrie, pour ses parente et pour ses voisins. »

Cette faveur accordée par Notre-Dame de Montaigu à une religieuse qui ne pouvait se rendre à son sanctuaire, accrédite la pratique des pèlerinages spirituels, telle que nous l'avons proposée.

S'il nous est impossible de nous transporter réellement à ces lieux privilégiés qui sont des sources de grâces et de bénédictions, ouvertes par la pitié compatissante de la Reine de miséricorde, rendons-nous y du moins en esprit ; un souvenir pieux, le moindre objet sacré venu de ces lieux chéris peut contribuer à exciter notre dévotion et à nous faire obtenir quelque part aux faveurs que reçoivent ceux qui vont y prier Marie au pieu de ses Images les plus célèbres.

Le chêne qui avait abrité sous son feuillage la Vierge de Montaigu, et qui lui avait comme servi de trône, était devenu, aux yeux du peuple fidèle de la Belgique, un objet cher et vénérable.

La piété simple et indiscrète se mit d'abord à enlever des parcelles de son écorce ; elle tailla bientôt dans le corps de l'arbre.

Il fallut l'abattre pour le soustraire à une ruine entière.

On le coupa donc et on transporta ses débris à Sichem.

De ces débris ont été faites de petites statues honorées en plusieurs endroits, et dont la bonté de la Vierge sainte a fait des instruments de grâce et de salut ; telles étaient les statues miraculeuses de la Vierge au collège des jésuites de Besançon, celle de la sainte chapelle de Notre-Dame de Gray, en Franche-Comté, etc..

La dévotion à Notre-Dame de Montaigu subsiste encore aujourd'hui.

Les villes voisines, les paroisses de toute la province y envoient une multitude de pèlerins.

Il s'y rend plus de cent processions tous les ans.

La ville de Malines surtout se distingue par le culte qu'elle rend à la Vierge de Montaigu ; elle a vu tout récemment (1834) s'établir dans son sein, sous ce vocable, une confrérie qui a le triple but de favoriser le respect et l'attachement aux commandements de Dieu et à ceux de l'Église, l'éducation chrétienne de la jeunesse, la conversion des pécheurs endurcis, des blasphémateurs en particulier.

A cette intention, les confrères célèbrent avec une religieuse solennité trois fêtes en l'honneur de la Vierge.

Source : Livre "Histoire des principaux sanctuaires de la mère de Dieu" par Firmin Pouget

En savoir plus

http://www.scherpenheuvel.be/fr/

http://ndmontaigu.free.fr/Histoire.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Notre-Dame_de_Montaigu